بعد مرور تسعة أشهر على تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطة في يناير 2025، تبدو ملامح السياسة الأمريكية وقد انزلقت سريعًا نحو دوامة من الإخفاقات الخارجية والداخلية.

فبدلاً من إحياء الدور القيادي للولايات المتحدة في العالم، كما بشّر ترامب في خطابه الانتخابي، تكشف الوقائع اليومية عن مأزق عميق: سياسة خارجية غير قادرة على حسم الصراعات أو تحقيق مكاسب ملموسة، وسياسات داخلية تغذّي الانقسام بدلاً من رأب الصدع.

يبدو أن الإدارة اعتمدت بشكل مفرط على مبدأ الصفقات (Deal-making approach) الذي يُجسّد خلفية ترامب كرجل أعمال أكثر منه رجل دولة، لكن في عالم يتسم بتشابك الأزمات وتسارع المتغيرات، تظل “الصفقة” أداة قاصرة، لأنها تفترض أن جميع الأطراف يمكن إخضاعها لمنطق المساومة، في حين أن الواقع السياسي الراهن يتسم بتعقيد يتجاوز حدود المعادلات البسيطة للربح والخسارة. وهنا تبرز الحاجة إلى فهم عميق للظواهر من خلال ما يسميه النظريات البنائية والتداخل المعقد (Complex Interdependence) التي تؤكد أن الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية لم تعد منفصلة، بل متشابكة بشكل يجعل أي صفقة جزئية قصيرة الأمد محكومة بالفشل.

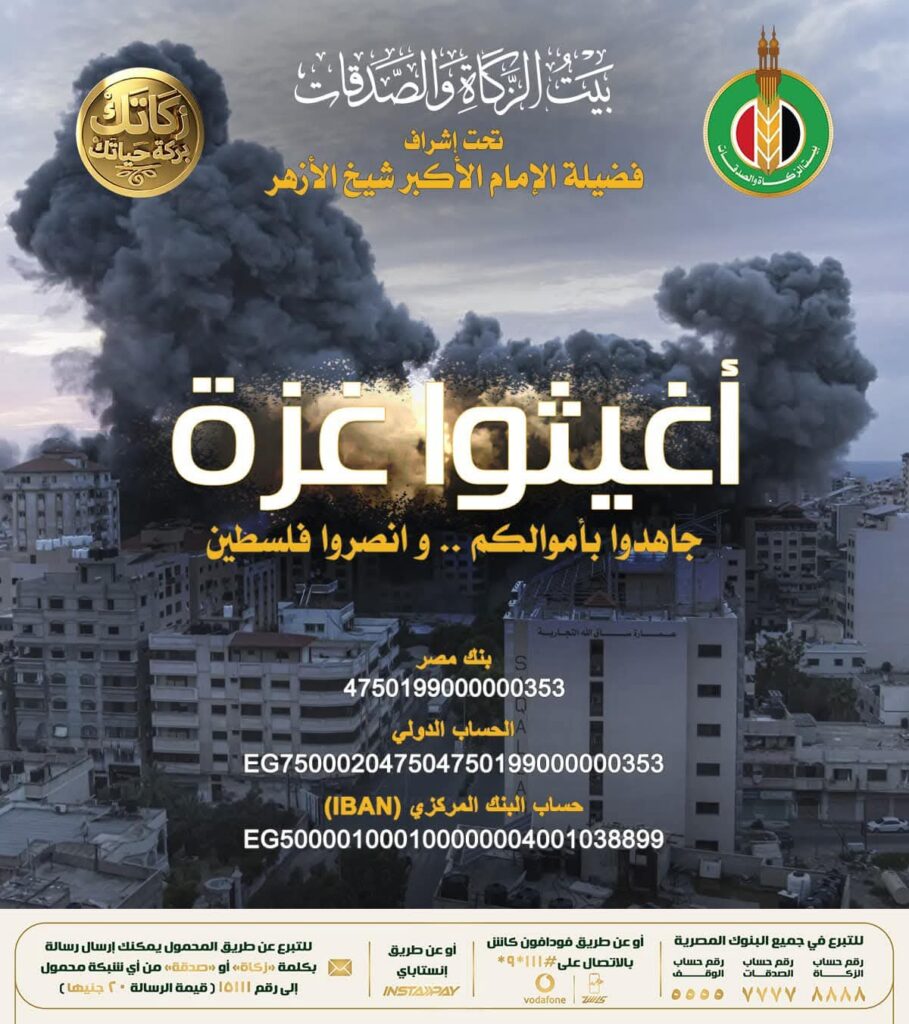

وفي هذا الصدد، يبرز ملف غزة ومأزق “اليوم التالي” وما لاحقه من أحدث التسريبات داخل اجتماع ترامب مع توني بلير وجاريد كوشنر، وبحضور غير متوقع لرون ديرمر الأسبوع الأخير من أغسطس 2025، والذي كشف أن إدارة ترامب تتحرك باعتبارها منصة لإعادة تدوير الرؤية الإسرائيلية لقطاع غزة. فقد أوضح ديرمر أن إسرائيل لا تريد احتلال غزة بل تسليمها إلى طرف آخر غير حماس، وهو ما يعكس استمرار المعضلة: من يملك الشرعية والقدرة على إدارة القطاع؟.

المفارقة أن واشنطن لا تبحث عن حل جذري للصراع، بل عن صيغة “تعاقدية” تتيح لإسرائيل الانسحاب دون خسائر استراتيجية.

غير أن مثل هذه الرؤية تتجاهل الواقع الموضوعي: دمار شامل للبنية التحتية في غزة، غياب بديل فلسطيني متوافق، وتصاعد الغضب الشعبي. وهكذا يظل جوهر الأزمة قائماً، فيما يتبدى الدور الأمريكي أقرب إلى “المقاول السياسي” الذي يسعى لترتيب عقد مؤقت يخدم إسرائيل دون معالجة أصل المشكلة.

وعلي الجانب الأخر، الحرب الروسية – الأوكرانية بين الجمود والفشل الأمريكي، بالنظر إلى انه لم يكن المشهد الأوكراني أفضل حالاً. فرغم الوعود بإيجاد تسوية تنهي الاستنزاف وتعيد لواشنطن موقعها كوسيط فاعل، فإن الإدارة عجزت عن فرض أي تقدم. خاصة أن المبادرات الأمريكية ظلت أسيرة منطق “الصفقة الجزئية” القائمة على تقديم حوافز اقتصادية أو وعود أمنية، بينما تتجاهل التغيرات العميقة في ميزان القوى: روسيا التي تكيّفت مع العقوبات وسعت إلى بناء تحالفات استراتيجية، كان أبرزها تحالفها المتنامي مع الصين والذي برز بوضوح خلال قمة شنغهاي، في مؤشر على أننا أمام واقع عالمي جديد متعدد الأقطاب يفرض نظام حوكمة أكثر عدلاً وتوازناً.

وفي المقابل، تجد أوروبا نفسها مثقلة بأعباء الطاقة وارتفاع التكاليف العسكرية، وهو ما يعمّق من هشاشتها في مواجهة هذه التحولات.

النتيجة أن واشنطن لم تحصد سوى تعميق الاستقطاب الدولي، لا نصر عسكري حاسم في الميدان، ولا اختراق دبلوماسي يُذكر. بل على العكس، يتعزز موقع موسكو في الجنوب العالمي، بينما تنجح بكين في تقديم نفسها كقوة وساطة بديلة.

ثالثاً الرأي العام الأمريكي المنقلب على الدعم لإسرائيل وهو ما يزيد تعقيد المشهد الخارجي أن الداخل الأمريكي نفسه بدأ يرفض الانصياع للرواية الرسمية.

فقد أظهر استطلاع جامعة كوينيبياك (أغسطس 2025) أن 60% من الأمريكيين يعارضون تقديم مساعدات عسكرية إضافية لإسرائيل، في أعلى مستوى رفض منذ عقود، فيما ارتفع التعاطف مع الفلسطينيين (37%) متجاوزاً الإسرائيليين (36%).

هذا التحول التاريخي يضع الإدارة في مأزق مزدوج: فهي من جهة تعلن التزامها “غير المشروط” بأمن إسرائيل، ومن جهة أخرى تواجه مجتمعاً أمريكياً لم يعد مستعداً لدفع تكاليف حرب لا يرى جدواها.

رابعاً داخلياً تآكلت شرعية الفيدرالية ولم تنجح إدارة ترامب في تحقيق الاستقرار، فارتفاع معدلات الجريمة دفع ترامب إلى استدعاء الحرس الوطني في واشنطن وتهديد مدن أخرى بالإجراءات ذاتها، لكن الاستطلاعات أظهرت رفضاً واسعاً لفكرة سيطرة الحكومة الفيدرالية المباشرة على إدارات الشرطة. وبينما أيّد 80% من الجمهوريين هذه المقاربة، عارضها 78% من الديمقراطيين، ما يعكس عمق الانقسام الحزبي.

تجلّت الأزمة أيضاً في الجامعات، حيث أدت التدخلات الفيدرالية إلى تجميد تمويل منظمات طلابية، إلغاء برامج أكاديمية، وفرض قيود على حرية التعبير خاصة فيما يتعلق بانتقاد إسرائيل. وبدلاً من أن تكون الجامعات منابر للتعددية، تحولت إلى ساحة صراع سياسي، ما يضعف صورة أمريكا كـ”موطن الحرية الأكاديمية”.

خامساً: على المستوى الدفاعي فهناك إخفاق عسكري و فجوة الطائرات المسيّرة، يعترف البنتاغون نفسه بوجود فجوة خطيرة في قدرات الطائرات المسيّرة مقارنة بالصين وروسيا. ورغم ميزانية قياسية للأبحاث بلغت 179 مليار دولار، ما زالت المؤسسة العسكرية عالقة في “عقلية الحروب السابقة”، تفضّل الاستثمار في مشاريع كبرى مثل مقاتلة F-35 بدلاً من مواكبة متطلبات الحرب غير المتماثلة.

الأخطر أن سلاسل التوريد الأمريكية تعتمد بدرجة كبيرة على الصين في المكونات الجوهرية للمسيرات، ما يضعف القدرة على المنافسة في ساحة باتت تحدد موازين القوى.

ختاما، ما بين وهم الصفقة وواقع التعقيد، فخارجياً، لم تنجح إدارة ترامب في إنهاء الحرب الروسية – الأوكرانية أو تقديم خطة قابلة للتطبيق في غزة.

وداخلياً، لم تحقق الاستقرار أو تعزز الثقة بالمؤسسات الفيدرالية. بل تكشف حصيلة الشهور التسعة الأولى أن واشنطن أسيرة “مبدأ الصفقة” الذي قد يصلح في عالم الأعمال، لكنه عاجز أمام تشابك الملفات الدولية والداخلية.

وبالتالي إن نظرية “التداخل المعقد” في العلاقات الدولية تقدّم تفسيراً لهذا الفشل، فهي ترى أن القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية أصبحت مترابطة إلى حد يجعل أي مقاربة انتقائية أو صفقات منفردة غير قادرة على إحداث تغيير استراتيجي.

ما لم تتبنَّ واشنطن رؤية شمولية تتجاوز منطق المقاولات السياسية، فإن الولايات المتحدة قد تجد نفسها في موقع المتلقي للأحداث بدلاً من صانعها.